Katungu Sasita perdeu a perna esquerda aos 19 anos por resistir a ser estuprada. Ela trabalhava na agricultura em Nyamilima, uma pequena aldeia no nordeste da República Democrática do Congo , quando foi atacada por um grupo de rebeldes ruandeses. Ela se defendeu e foi baleado à queima-roupa. Ela teve que esperar mais de 15 horas no chão até ser socorrida.

“Fiquei ali deitada durante horas até que alguém veio me buscar por volta das nove da manhã seguinte”, diz ela de um centro de reabilitação privado em Goma , enquanto preparam o molde de gesso para sua quarta perna protética. Talvez sim. Um vizinho cuidou dela e a levasse para a cidade mais cedo, o ferimento à bala nunca teria infeccionado a ponto de exigir amputação. Mas estas são muitas suposições num cenário de guerra.

“Foi a vontade de Deus”, repete Sasita, sentada num dos colchões frágeis do dormitório onde as mulheres e os seus filhos mais novos podem esperar neste centro, localizado em frente a uma prisão. “Foi difícil, mas as coisas aconteceram assim. A perna não vai voltar”, acrescenta com calma, usando um vestido colorido de kitenge (tecido africano) e com o filho de dois anos nos braços.

80% dos que chegam a este centro – gerido pelos Irmãos da Caridade Belgas com o apoio do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) – são filhos da violência. Vítimas colaterais de um conflito que, durante 25 anos , manteve o leste do Congo sob controlo, repleto de organizações humanitárias, capacetes azuis da ONU e soldados congoleses, poucos e mal pagos, face a mais de uma centena de grupos paramilitares e inúmeras auto-ajudas comunitárias. milícias de defesa.

Genocídio exportado

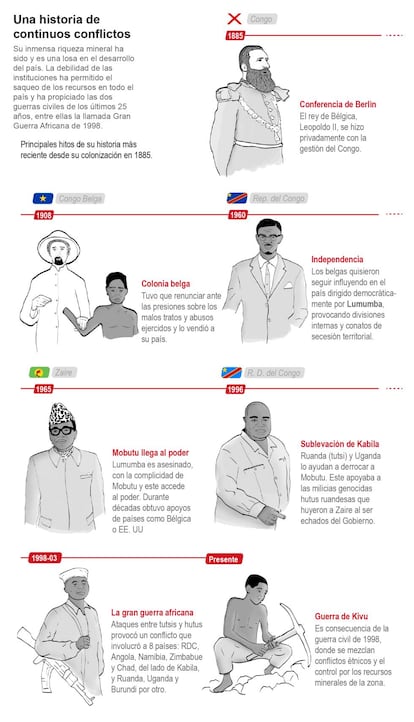

“Poderíamos dizer que o conflito ruandês foi exportado para o Congo”, diz a congolesa Soraya Souleymane, especialista em mineração e desenvolvimento. Refere-se ao genocídio de 1994, aqueles 100 dias em que 800 mil tutsis e hutus moderados foram assassinados por hutus extremistas. No final deste evento, o Exército Ruandês (Tutsi) “seguiu-os até aqui, iniciando os confrontos com os Hutus das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda (FDLR)”.

Estima-se – há uma divergência entre os números do governo e de agências estrangeiras – que mais de cinco milhões de pessoas morreram no leste do Congo desde 1996, quando uma invasão ruandesa para derrubar o ditador Mobutu Sese Seko e defender a população de massacres. uma conflagração. Inicialmente foi regional (1996-97) e depois, sob o presidente Laurent Désiré Kabila, tornou-se a maior frente de batalha após a Segunda Guerra Mundial, na qual entraram outros nove países africanos, seduzidos pelas concessões mineiras.

“Quando (2003) terminou e foram convidados a retirar-se do Congo, alguns dos seus generais permaneceram e começaram a operar por conta própria, como justificam os seus governos. Porém, acho que pode-se dizer que eles têm a aprovação deles”, analisa.

O fim deste conflito, apelidado de Guerra Mundial Africana , significou a expulsão teórica de potências africanas estrangeiras — entre elas, Angola, Zâmbia, Sudão ou Líbia — mas não a dissolução dos grupos rebeldes rivais formados ao longo daqueles anos. Milícias que foram se transformando, dissolvendo e se multiplicando. Para cada grupo armado surge outro para combatê-lo e outro para se opor ao primeiro. São um amálgama de guerrilheiros que, sem causar muito ruído mediático e ainda ligados à extracção e comércio de recursos naturais ou ao simples saque, continuam a matar. “No último censo foram contabilizados 132 grupos armados, aos quais se somam gangues de criminosos comuns”, explica Carlos Batallas, chefe do escritório do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Goma.

“A atomização do conflito é tão grande que não há duas partes claras que possam negociar. “Trata-se de uma miríade de grupos que é muito mais problemático do que uma guerra civil clássica.” Um cenário de guerra, que também dificulta a erradicação da epidemia de Ébola mais mortal até agora na história do país , que desde agosto de 2018 deixou mais de 2.000 mortos e quase 3.500 infeções. “Se uma das doenças mais letais que existem for adicionada a um território de zonas vermelhas , onde nem os médicos e o Exército podem entrar, o resultado é um cenário de cronificação”.

Quando faltavam apenas 48 horas para o Governo congolês declarar o fim desta décima epidemia, depois de o último paciente de Ébola ter recebido alta do Centro de Tratamento de Ébola de Beni (Kivu do Norte) no dia 6 de Março, um novo caso afogou todas as suas esperanças: no No dia 17 de março, um eletricista de 26 anos morreu devido a esta doença viral, e com ele começou uma nova cadeia de transmissão que até o momento já incluiu seis novas infecções e mais duas mortes. O Ébola parece ter ressurgido justamente quando o país precisa de concentrar todos os seus esforços no combate a outros males, como o sarampo – com mais de 6.000 mortes num ano – ou a incipiente epidemia de Covid-19, que reuniu 377 infeções como de 23 de abril. e 25 mortos.

A criança milagrosa

Desde Abril de 2018, 2.171 pessoas morreram devido à violência apenas nas províncias do nordeste do Kivu do Norte e do Kivu do Sul, de acordo com os últimos dados de monitorização da plataforma Kivu Security . Vítimas, procuradas e colaterais, de um conflito multilateral em que execuções extrajudiciais pelas mãos do Exército, ofensivas de milícias armadas, saques de criminosos e atos de vingança de grupos de autodefesa da comunidade Mai Mai, fartos de tanta destruição e saques , estão misturados.

É impossível contar o número de feridos, nem conhecer as histórias que nem chegam a cifrar, como a de Davide Kasereka, uma criança, como qualquer outra, que se move inquieta de um lado para o outro da entrada para o hospital CBCA Ndosho., um dos centros de referência em Goma para ferimentos por arma de fogo.

Ao seu redor, outros pacientes com tipoias, muletas e cadeiras de rodas brincam sobre o que aconteceu com esta criança de cinco anos. “Um golpe de facão na cabeça”, exclamam, “bateram na cabeça dele com um facão e por isso ele está assim: dividido em dois”. Na realidade, o que aconteceu foi muito mais banal. A sua mãe, Neema Kahambu, decidiu deixá-lo na casa da irmã, em Goma, para que ele pudesse passar as férias escolares com o primo. Ele acreditava que estaria mais seguro lá do que em sua cidade natal, Bunia. No entanto, na madrugada de 18 de abril do ano passado, um policial bêbado começou a atirar e uma das balas perfurou o crânio de Davide.

A equipe médica apelidou o menino de “Menino Milagroso” porque ele sobreviveu e se recuperou em tempo recorde. Hoje, apesar do semblante sério e do ar desapegado, seus olhos permanecem brilhantes e distraídos por qualquer estímulo. “Vou comer um prato de espaguete”, avisa. Será a primeira coisa que ele fará assim que voltar para casa.

O que aconteceu com Davide não é incomum. No nordeste do Congo, quem mais mata são as forças de segurança. Durante o ano passado, as Forças Armadas da RDC (FARDC) e a Polícia levaram a cabo 80 incidentes violentos nos quais morreram 127 pessoas, segundo dados da Kivu Security.

“São as forças de segurança que estragam tudo”, critica Adidas Bisimana, um talhante de 54 anos, internado no hospital de Ndosho. “Os inimigos chegam, roubam suas coisas e te deixam em paz, mas os soldados atiram em você”, explica alguém que usará uma volumosa cicatriz no dorso esquerdo da mão pelo resto da vida; o local exato onde a bala de um homem uniformizado o perfurou. Um grupo de soldados, durante uma suposta operação de contrainsurgência realizada em 18 de março, abriu fogo na entrada de sua casa, em Rugari. “Quando encontram alguém, matam-no”, resume sobre as operações das FARDC, acusado de não ter disciplina de comando e de pouca formação, além de receber um salário miserável.

Para Stewart M. Kalyamughuma, activista do movimento civil congolês Luta pela Mudança (LUCHA) , um dos factores que contribuem para este tipo de ataques é a falta de consequências para os seus perpetradores. “Não há paz no país porque não há vontade política, mas também pela impunidade que protege o Exército. Quando um soldado mata um civil, ele não é punido, mas age como se nada tivesse acontecido”, explica. O que acontece dentro deste hospital, a centenas de quilômetros das difusas frentes de batalha, dramatiza o caráter desta guerra: na sala de cirurgia, um cirurgião e três auxiliares trocam ao mesmo tempo a fralda de um bebê de seis meses que tem acabei de curar um ferimento de bala; Uma mãe lava os filhos para irem para casa depois de passar vários meses em recuperação e uma criança pequena toma banho de sol na cadeira de rodas com a cabeça imobilizada.

Lute por recursos

A cidade de Goma é fruto desta guerra. O vulcão Nyiragongo e o lago Kivu, que o protegem a norte e a sul, permanecem ilesos, mas quase todo o resto foi deformado pela violência.

É uma cidade sitiada pelo “mzungu”, o homem branco, omnipresente nas suas ruas a bordo de grandes SUV pertencentes a mais de 250 organizações humanitárias internacionais com presença permanente. A pé, agarrados às armas, os soldados da Monusco – a missão de manutenção da paz das Nações Unidas, a maior e mais cara do planeta – misturam-se com as carrinhas e centenas de motorizadas que os congoleses utilizam para se deslocarem. O investigador pan-africano Fidel Bafilemba tem dificuldade em reconhecer o lugar onde cresceu. “Cresci em uma cidade com cerca de 300 mil habitantes que atualmente é uma megalópole de 1,2 milhão de habitantes. A maioria veio do exterior fugindo da violência, mas também veio por causa do aumento dos minerais sanguíneos ”, explica este incansável pregador contra o rígido domínio económico, educacional, religioso e militar que, na sua opinião, o Ocidente ainda exerce especialmente. o continente africano.

As entranhas do Congo abrigam toneladas de ouro, diamantes, estanho e tântalo; além de metade das reservas mundiais de cobalto e 70% das reservas de coltan, essencial para a fabricação de qualquer aparelho eletrônico. Esta riqueza mineral é frequentemente identificada como uma das principais causas de tanta violência. “A mineração industrial não está inteiramente ligada ao contexto de conflito. É verdade que ocorrem violações dos direitos humanos, como compensações injustas ou falta de alternativas para antigos agricultores, mas é a mineração artesanal (sem maquinaria, sem geradores, etc.), um refúgio para o trabalho infantil, que vende os seus minerais aos senhores. de guerra, grupos rebeldes e empresários comuns”, distingue Souleymane.

São escavações provisórias para obtenção de minerais “limpos” ou “livres de conflitos”, assim chamados porque a sua origem é impossível de rastrear. “Está tudo misturado, no final das contas não dá para saber se o que está dentro do saco corresponde ao que diz o rótulo”, enfatiza este especialista, que esclarece que o sistema de identificação foi implementado em algumas das minas de coltan e cassiterita de Kivu do Norte, mas não em ouro, cobalto ou prata.

“O sistema de localização e rastreamento está longe de ser perfeito e as suas deficiências favorecem o contrabando de minerais ilícitos para o Ruanda, que se tornou o maior produtor mundial de coltan quando nem sequer tem reservas suficientes”, acrescenta Souleymane, também especialista em ugandeses. interferência militar neste negócio lucrativo.

Em 2019, segundo dados do Ministério das Minas, o Congo exportou 1,4 milhões de toneladas de cobre, quase 78 mil toneladas de cobalto e mais de 33 mil quilos de ouro. Além disso, entre 2014 e 2017, exportou 7.557 toneladas de coltan, mais de metade produzida no Kivu do Norte.

No entanto, 85% desta produção mineira está em mãos estrangeiras, nomeadamente nas empresas Randgold (Anglo-Sul Africana), AngloGold Ashanti (África do Sul), Glencore (Suíça), Ivanhoe (Canadá) e Zijin Mining, MMG e China Molybdenum ( Chinês). Em 2016, obtiveram 2,6 mil milhões de dólares desta produção, dos quais apenas 4% foram parar aos cofres do Estado congolês.

Fora do lucrativo negócio mineral, a maioria das vítimas anónimas deste conflito acreditam que a melhor coisa sobre Goma é, simplesmente, que morrem menos pessoas. A probabilidade de morrer num ataque perpetrado pelas autodeclaradas jihadistas Forças Democráticas Aliadas (ADF) na cidade de Beni, ou pelos rebeldes ruandeses das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda (FDLR) em Rutshuru, é estatisticamente mais elevada. “As pessoas comuns não ganham nada neste jogo. A única coisa que recebem em troca é corrupção, roubos nas suas casas, crianças nas ruas e milícias”, censura Fabilemba. “Se fosse o contrário, teríamos educação gratuita, um bom sistema judicial e cuidados de saúde eficientes, mas não é o caso.”

Apesar dos seus recursos minerais e de ter 80 milhões de hectares aráveis, mais de 56 milhões de congoleses — 73% da população, segundo dados do Banco Mundial — vivem em extrema pobreza.

Um futuro incerto

Longe das grandes manchetes ou da atenção mediática que outros conflitos despertam, em 2018 o Congo voltou a ser um dos países com mais novos deslocados internos devido à violência, com 1,8 milhões de pessoas, só superado pela Etiópia, e à frente dos países como a Síria, segundo dados do Centro de Monitoramento de Deslocados Internos (IDMC) . No total, existem 5,5 milhões de pessoas deslocadas, segundo o OCHA. “A tragédia deste conflito é que quando os deslocados regressam, as suas casas foram queimadas e as suas colheitas carbonizadas, por isso têm de reconstruir um tipo de vida que não sabem muito bem se durará um mês, dois ou três anos. ” diz Batallas, que relaciona esse grau extremo de “desespero” ao fato de que “no final muitas pessoas tentam encontrar um emprego ou uma vida melhor do outro lado do mundo”. Na verdade, em meados de 2019 havia 1,7 milhões de emigrantes congoleses no mundo, um recorde histórico, segundo a ONU . O analista Souleymane culpa um governo congolês fraco e ausente, escondido a 1.600 quilómetros de distância, na capital, Kinshasa. “Se fosse um pouco mais forte e um pouco mais presente nessas áreas, e se os militares fossem levados à justiça pela sua indisciplina, seria fácil reduzir o contrabando de minerais. “Não poderia parar o conflito porque também está relacionado com a terra, os recursos ou a questão étnica, mas poderia reduzi-lo”.

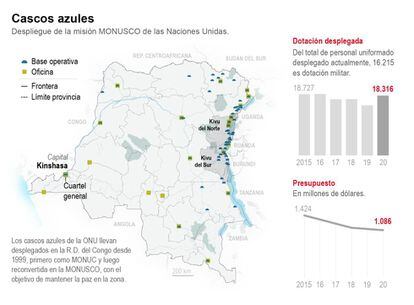

A comunidade internacional, numa tentativa de ajudar e ao mesmo tempo exonerar, desdobrou em 1999 uma missão de capacete azul que se tornou a maior do mundo, com mais de 14.000 militares e um custo operacional anual de 322 milhões de dólares. Um comboio de quatro veículos todo-o-terreno brancos com a inscrição “UN” (sigla em inglês para Nações Unidas) no capô e nas portas laterais sai de Goma em direção a Mutaho, uma aldeia de casas filiais espalhadas ao longo de uma colina, onde um grupo de bandidos atacados há mais de meio ano. A imagem de um forte contingente de soldados indianos, munidos de armas de assalto, coletes à prova de balas e capacetes azuis, não impacta a população, que continua com suas tarefas diárias: separar milho, carregar lenha encosta acima ou ir à escola. Apenas alguns grupos de crianças se viram para pedir doces.

A credibilidade da Monusco, cujo campo de acção limitado a levou a entrincheirar-se nos momentos de pico da violência, em vez de proteger a população civil, também foi minada por alegações de abuso sexual ou casos de corrupção, como a venda de armas por um Contingente paquistanês em 2005 para várias milícias. “Podemos disparar se as nossas tropas estiverem em perigo, se os civis estiverem em perigo. Podemos tomar medidas ativas e disparar, mas tudo depende das regras de combate”, justifica o coronel indiano Dushyant Tanwar, que lidera a missão a Mutaho.

“A Monusco está neste país há 20 anos. Para quê, exatamente? “Não é uma forma de racismo considerar os outros incapazes de resolver os seus próprios problemas?”, questiona Fabilemba. “Até que os líderes da Europa e dos Estados Unidos nos deixem respirar um pouco, gerir as nossas economias e estabelecer o nosso próprio sistema educativo e religioso, o Congo continuará a ser um inferno para os jovens congoleses, que continuarão a procurar asilo e refúgio nos seus paraísos. ”

Você pode acompanhar o PLANETA FUTURO no Twitter , Facebook e Instagram

Fente da Noticia EL PAIS.